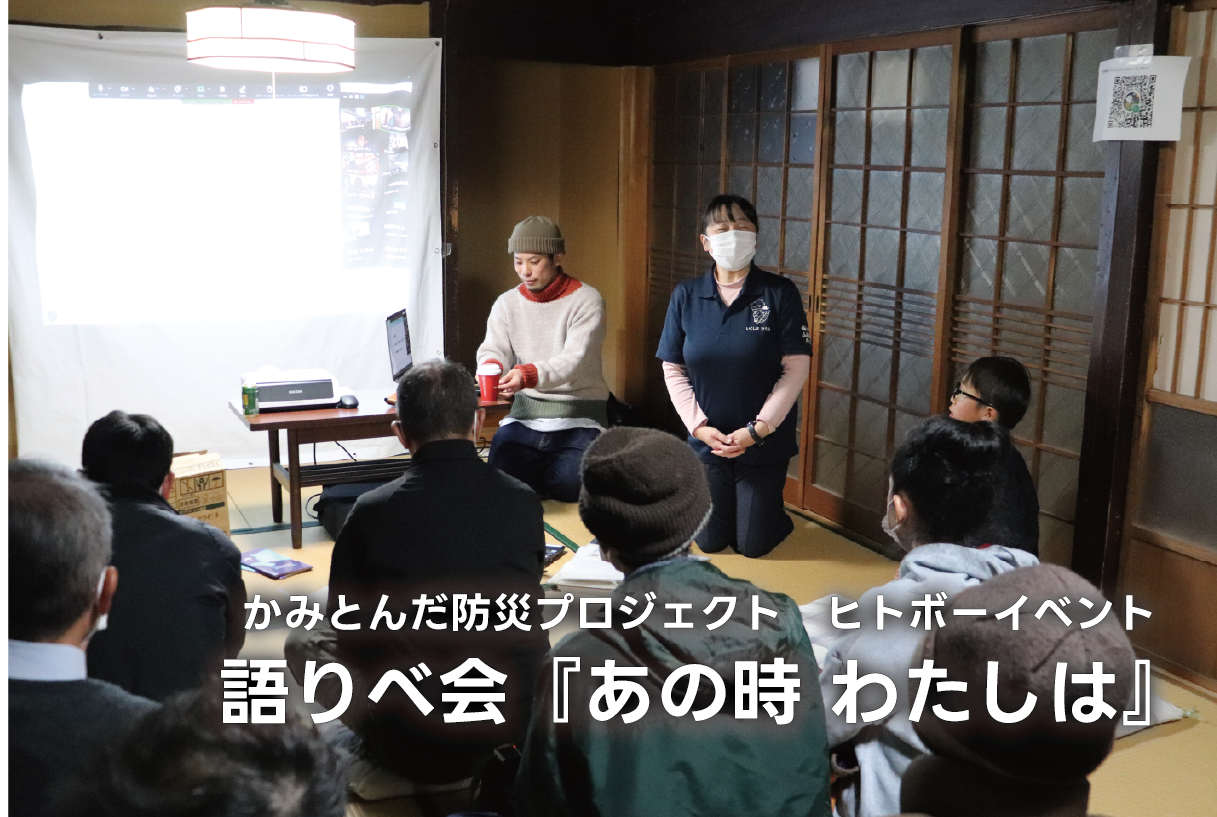

語りべ会『あの時 わたしは』

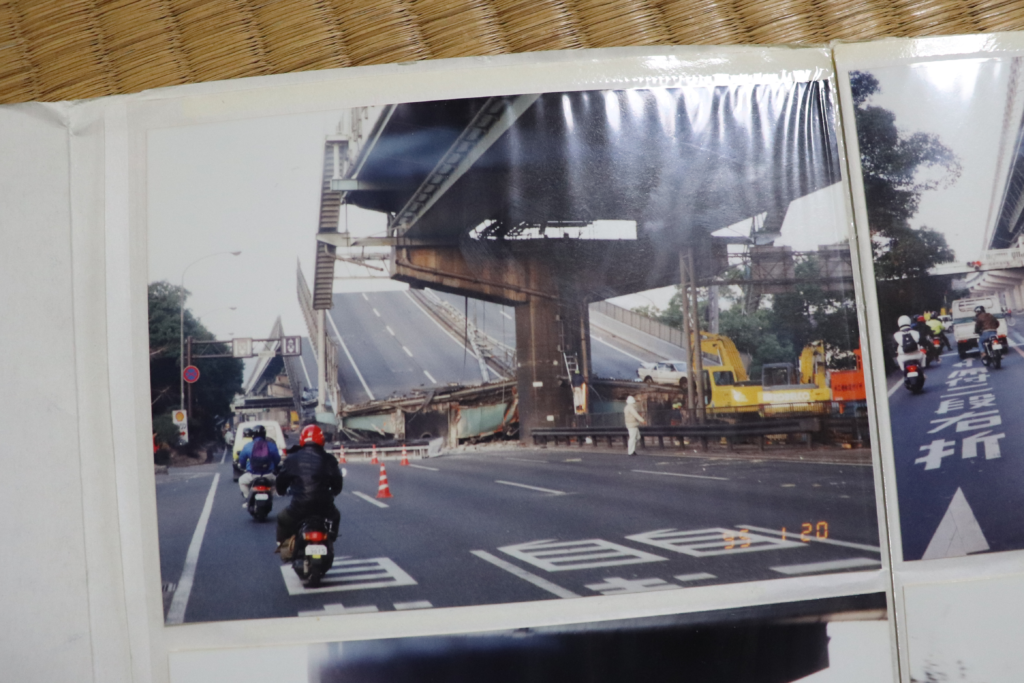

日本中に激震が走った阪神淡路大震災から30年。あの日あの時、皆さんはなにをしていましたか?

1月17日に行われたヒトボーイベントに会場20名、オンライン13名の方が集まり、当時ナースとして神戸の病院に勤務されていた幾島浩恵さんから、当時の様子を語っていただきました。

幾島さんが準夜勤(夕方から夜中までの勤務)終わりで朝方うとうとしていた時。背中から突き上げるような大きな振動とともに目が覚めたと言います。当時ナース寮に住んでいた幾島さん、這うように廊下に出ると、非常ベルと仲間の悲鳴が響き渡っています。仲間に「一緒に逃げよう」と必死に声をかけて回ったそうですが、集合したものの気が動転し、最初はどこに行けばよいか考えつかなかったと言います。

パジャマ姿のまま勤務していた病棟へ行くと、入院患者さんたちは室内備品などで怪我を負っていたり、製氷機が壊れ水浸しになり、備品が床に散らばっているなど、勤務していた時から一変していました。薄着で病棟に来たため、包帯を足に巻いて靴下代わりにし、予防衣(割烹着のような作業服)を着て寒さをしのいだと言います。

変わり果てた病院内の姿、響き渡る助けを求める声。その様子に呆然と立ち尽くす幾島さんに、先輩ナースが声を掛けます。「あなた、1診に入って先生の介助をして!」その声にハッと我に返り、急いで診察室に向かいました。

すでに介助に入っていた先輩ナースと2人で、医師の介助に当たります。しかし、物品は床に散らばり、必要なものもすぐに手元にない状態です。エレベーターも動かず、停電で真っ暗な階段では口に懐中電灯を加え、診察が終わった患者さんを担いで病棟に運び、病棟内で亡くなったご遺体をシーツで包み、今度は安置所へ向かうべく階段を下りていきます。何度も階段を往復した手は、ご遺体からにじみ出た血で汚れています。その手を洗う水もなく、小さなアルコール綿で手を拭くことしかできず、水が使えないことへのいら立ちが募っていきます。 寮から40円を持ち出し公衆電話に向かった幾島さんは、山口県にある実家に電話を掛けましたが、繋がりませんでした。そこで父が勤める会社に電話をし、取り次いでもらうことに。父が電話口に来る頃には電話代は残り少なく「お父さん?私、無事だから、ケガしてないから」と用件を伝えるやいなや、電話が切れてしまいました。父はその要件が何を意味しているのか分からなかったそうですが、後からテレビの報道で神戸の状況を知り、血の気が引いたそうです。

そんな家族の話は、病院の中でも。

救出後、頚椎損傷のためベッド上での安静を余儀なくされた男性。「妻がまだ家の下敷きになっています。電話をしてほしい、電話番号は〇〇なんです。」と、何度も医療者に訴えかけます。おそらくもう助からないのではという想いが医療者の頭をよぎる中、幾島さんはもしかしたらと、その電話番号に掛けてみました。しかし、残念ながら電話はつながりません。そのことを男性に伝えるべきか悩みましたが、正直に話すと男性は「そうですか。」と言ったきり、それ以上口を開くことはありませんでした。「もしかしてこの人の生きる希望を奪ってしまったのかもしれない」と、幾島さんの心の中にモヤモヤした気持ちが残ります。

しばらくしてその男性は別の病院へ転院することが決まりました。しかし転院先への移動中、男性は仰向けのまま嘔吐して意識が遠のきます。狭いストレッチャーの上、横向きにして窒息予防の手立てをとることもできず、医療者たちはひたすら吸引機で嘔吐物を吸引します。

「奥さんに会わないとだめでしょう!」思わず、幾島さんの口から言葉が出てきました。生きる希望を奪ってしまったかもしれないのに、こんな言葉が出てしまったのは、幾島さんの「もうこれ以上、だれも命を落としてほしくない」という気持ちからだったのかもしれません。

病院内では家族に付き添われている人もいましたが、身元が分からない人も一緒になって療養していました。

重症の患者さんにはモニターを付け心臓の動きを観察していましたが、一つのモニターが異常を示しはじめました。その心電図モニターをつけていたのは、ぎゅうぎゅうに人が療養する部屋の中ほどで、一人で横たわっている患者さんでした。呼吸はすでに止まり、おそらくあと数分で心臓の動きも止まるだろう。医師を呼ぶことも出来ず、治療も出来ず、家族に連絡することも出来ず、幾島さんはその人の手を取り、静かにそばで寄り添います。様子に気づいたほかの療養者たちも一緒になって静かにそばで寄り添い、息を引き取るのを見届けました。

シーツで包む時、ご遺体の手にそっと小さなメモを握らせました。そのメモには、この場所と時間を記載しました。家族と会えた時に、息を引き取る時、1人でひっそりと亡くなったのではなく、誰かがそばにいてくれたことが分かれば、家族の救いになるかもしれないからと思ったからです。

震災発生から5日目、10日連続で働き続けた幾島さんにやっと休みが訪れました。仲間とともに大阪の祖父母の家に、お風呂と洗濯のため出かけることにしました。

いかにも被災者だと分かる格好の幾島さんの目の前に、いつもと変わらない格好で、いつも通りの生活をする人であふれる梅田駅が広がります。「なんで助けようと思わないのか、隣の町ではあんな大変なことになっているのに!」と、あまりの状況の違いに泣き叫びたいほど腹が立ったそうです。そして、同じように今までボランティアに行こうとしなかった、こんなにも辛い思いをしている被災者の気持ちに寄り添おうとしなかった自分にも腹が立ったと言います。 震災から3年後、子宝に恵まれた幾島さん。手作りのおくるみに我が子を包んだその時でした。震災発生後、小さなシーツの包みを抱え、病院の椅子に無表情で腰掛けていた女性を思い出しました。独身の時には分からなかった、我が子を守りたいという気持ちが痛いほど理解できたと言います。

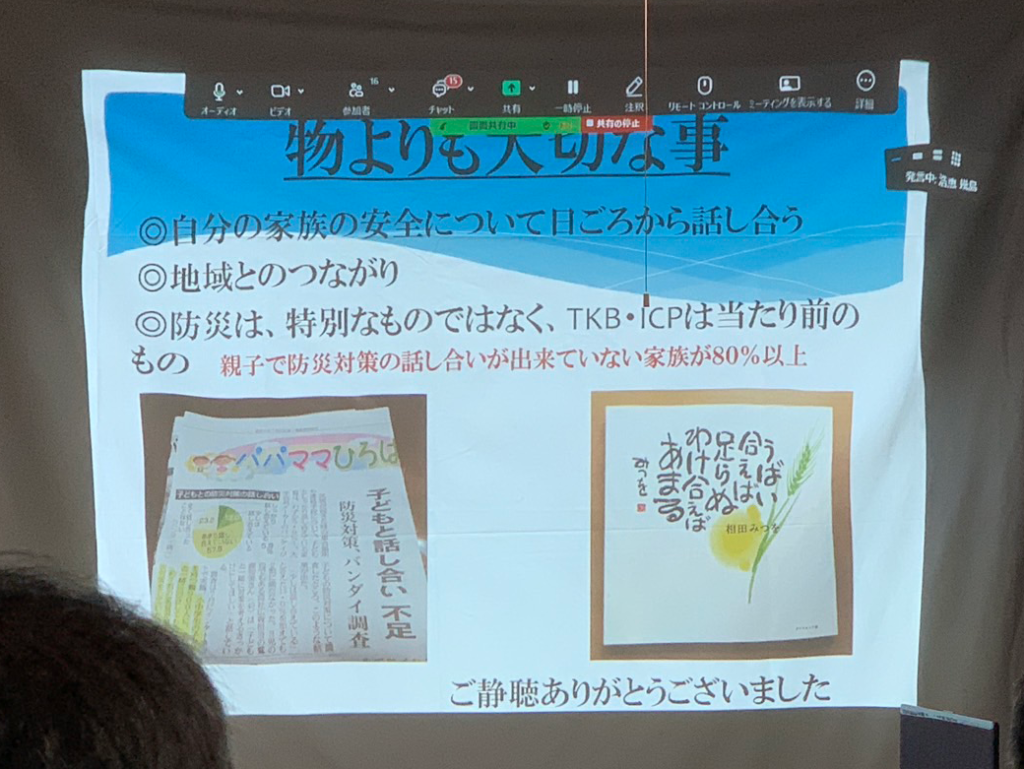

阪神淡路大震災発生後、社会全体としても防災への意識が大きく変わっていきました。法制度や支援制度などが充実していく中、取り組み続けていきたいのが「一人一人の防災活動」です。非常袋の準備と定期的な見直し、家具への倒壊対策の実施、「かもしれない」を想定した物品の準備、コミュニティ間での情報交換…。私たち一人一人の行動が、大切な命を守ることへと繋がります。

そんな『インクルーシブ防災』、命を守る行動が当たり前の社会が広がるよう、かみとんだ防災プロジェクトの活動を今後も続けていきます。(文:加藤 綾)

後工務店 地域事業部では、防災をテーマに地域課題解決をする「かみとんだ防災プロジェクト」を実施しています。オープンチャット『かみとんだ防災プロジェクト』では、防災に関する情報共有や防災イベントの告知を行っております。防災に関する知識や最新情報を入手する手段として、オープンチャットをご活用ください。