防災ミッションゲーム

災害発生。そのとき、避難所はどう動く?

避難所運営とは、被災した人たちが安心して過ごせるように避難所を開いて運営していくことです。しかし実際にどのように運営されているのか、具体的にご存じでしょうか?

5月23日、上富田町にある朝来コミュニティセンターに23名もの人が集まりました。参加者の中には、那智勝浦町や新宮市からご参加いただいた方も。

避難所の運営は、災害発生直後から行政が対応を始めるまでのあいだ、地域の民間の力に委ねられます。地域の人々が主体となり、限られた時間と物資の中で判断し、動いていく必要があります。

今回のヒトボー企画では、そうしたリアルな状況を疑似体験できる「防災ミッションゲーム」を開催しました。災害が発生した直後、避難所に避難してきたところからゲームは始まります。

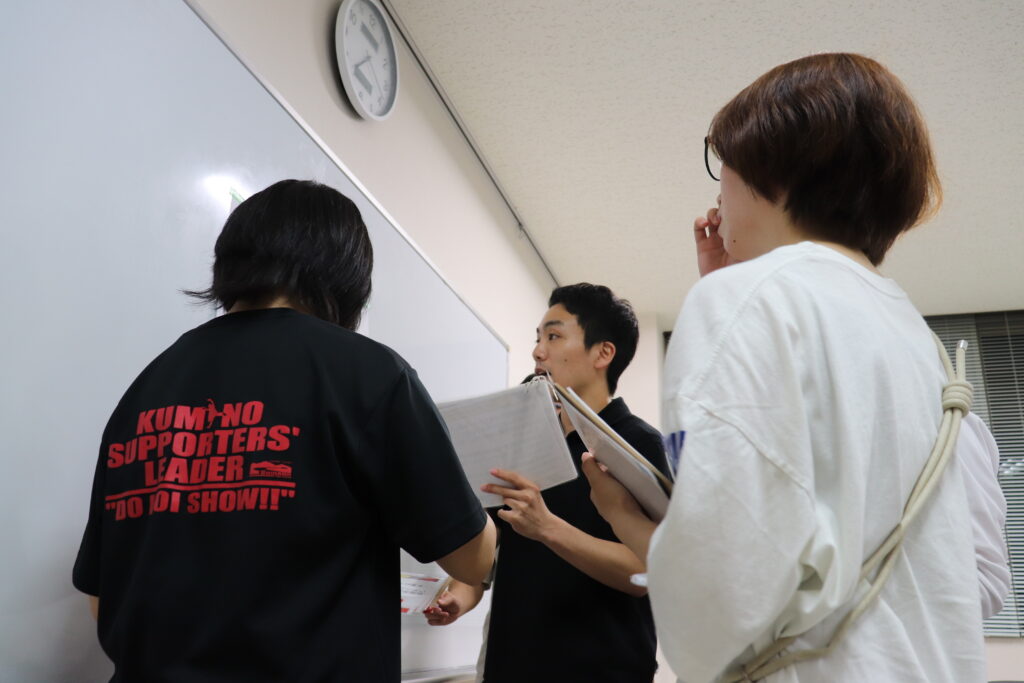

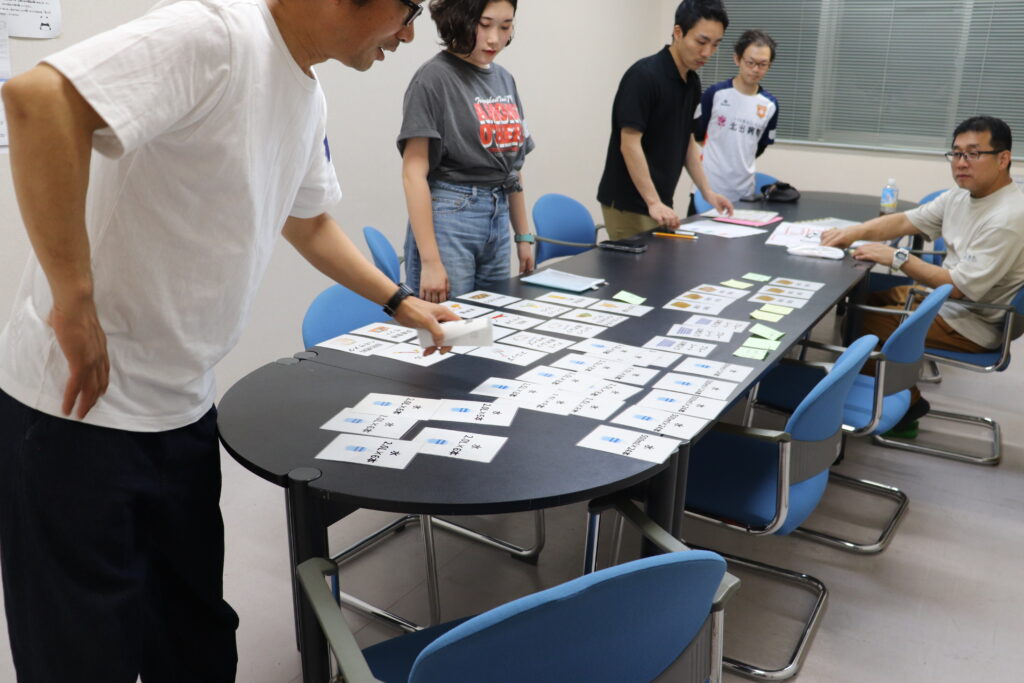

参加者はまず指令カードを引き、そこに書かれていた役割に従って行動を開始します。今回は「情報本部長」に任命された男性が中心となり、「情報本部」「受付班」「救護班」「生活班」の4つの班を編成しました。各班にはそれぞれリーダーが任命され、役割を確認しながら建物内に活動拠点を設けていきました。

最初に動き出したのは情報本部でした。拠点は備蓄倉庫の近くに設置し、どんな情報が必要なのかを班内で話し合いながら、他の班に所属するメンバーの人数や名前などの情報収集を開始しました。

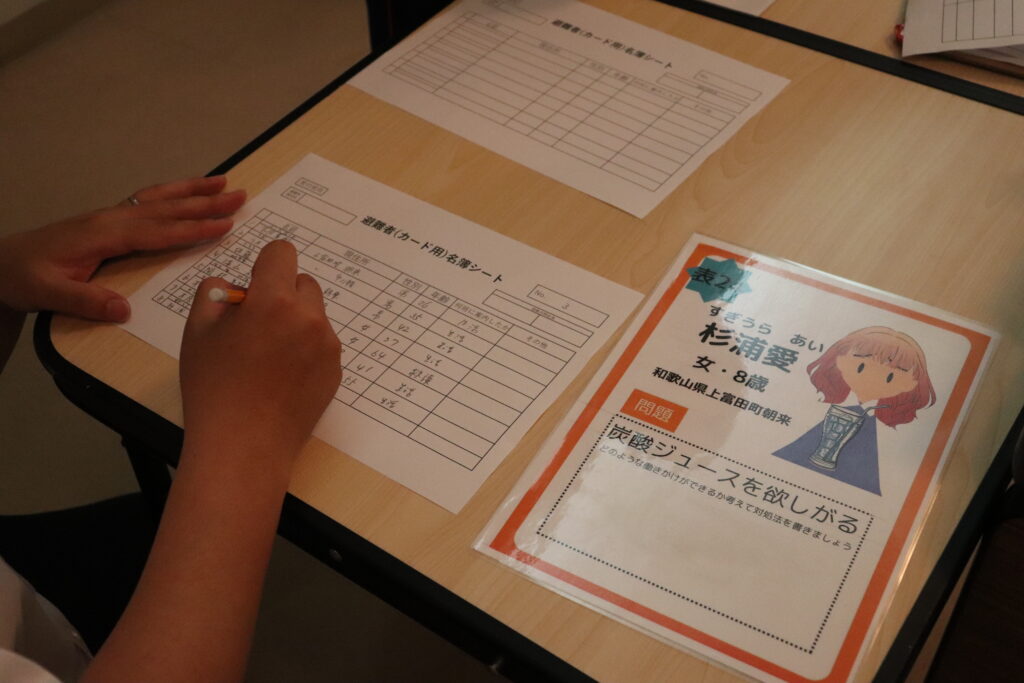

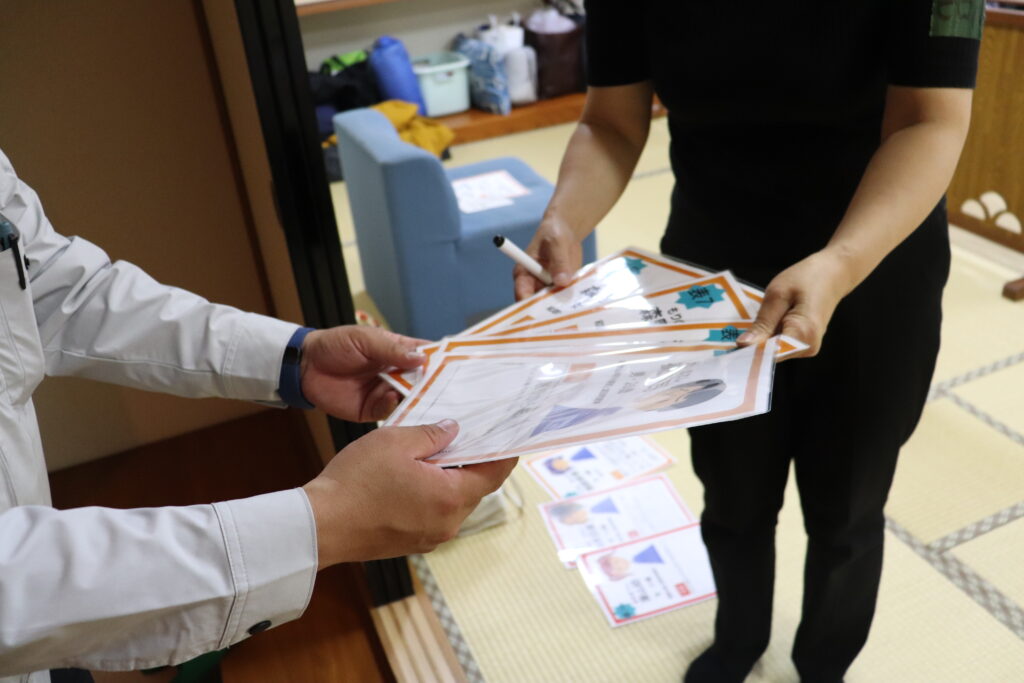

受付班は、建物の出入口付近を拠点にし、避難してきた人の名簿を作成しながら、救護班または生活班への引き継ぎを行っていきます。怪我をしている避難者は救護班へ、怪我がない方は生活班へ案内されていきました。

救護班では、医療や介護の経験がある参加者が自ら志願して集まりました。処置スペースでは、必要な手当てが迅速に行われ、必要となった物資を備蓄倉庫へ取りに行く姿も見られました。骨折が疑われる避難者への対応では、副木がなかったため、即座にタオルを使って代用するなど、臨機応変な判断が光りました。

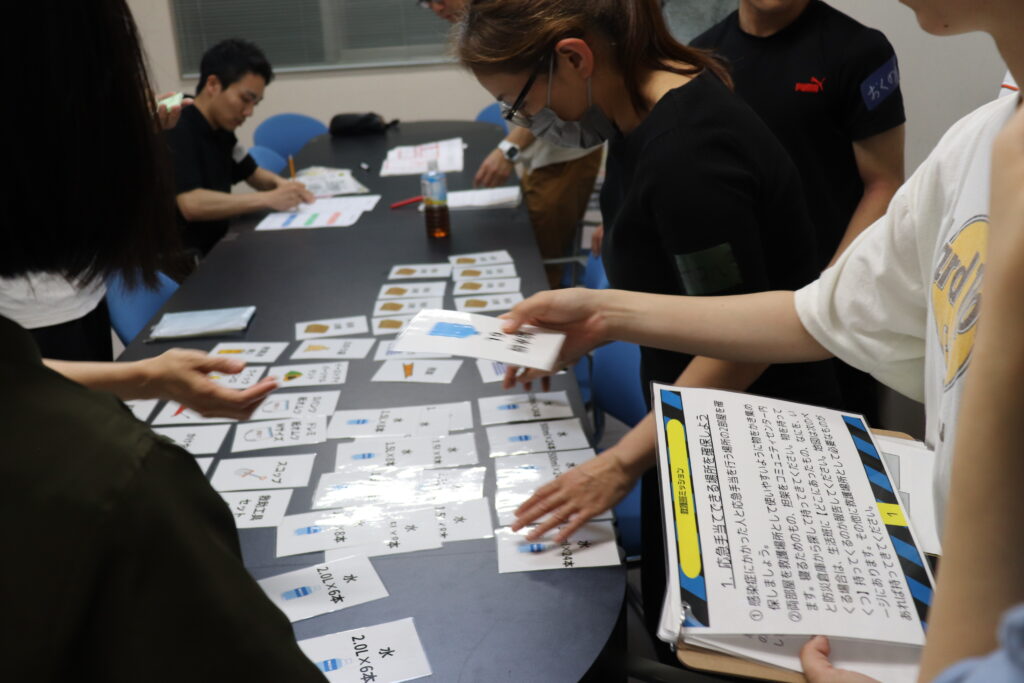

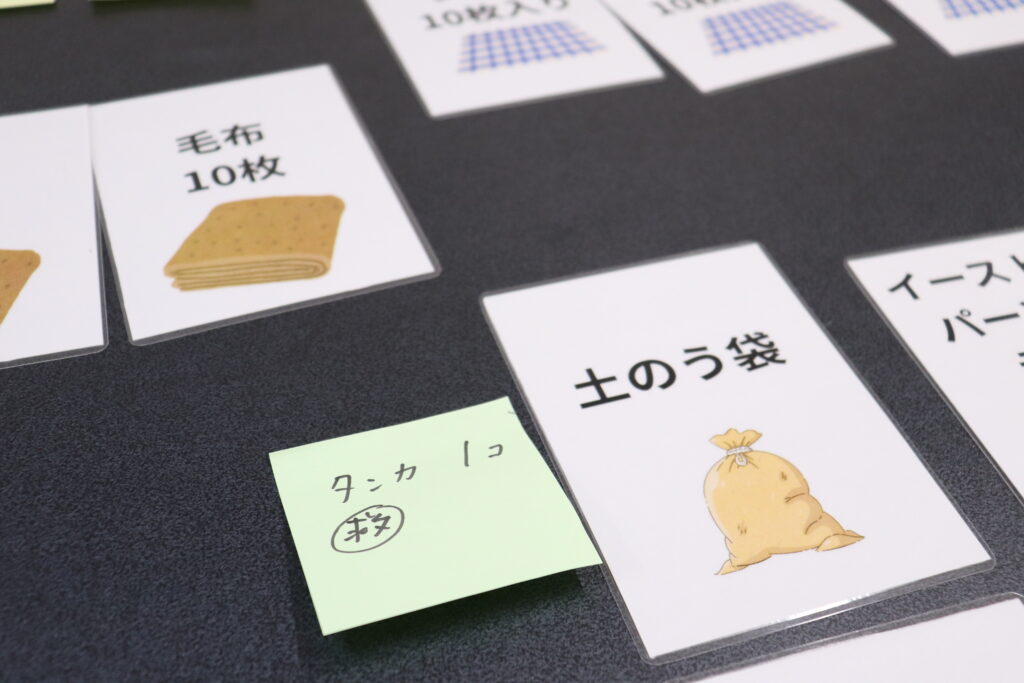

生活班では、「静かな場所で休みたい」「家族とはぐれた」「ペットと一緒に避難してきた」といった多様な要望が寄せられました。それらの声を聞きながら、緊急性と重要性の高い問題から優先的に対応し、区画整理をしながら生活エリアを整えていきます。また毛布や食料が足りないことに気づいたメンバーは、即座に備蓄倉庫へ調達に向かいました。

その一方で、情報本部では備蓄品リストの内容が分かりにくく、どの物資がどこに渡ったのかを把握しきれない場面もありました。途中からはメモを活用しながら、なんとか情報の整理と共有を試みていきます。

受付には次々と避難者が集まり、班のメンバーは対応に追われながら、救護班や生活班への引き継ぎのために廊下を何度も往復していました。生活班のエリアでは、避難後に体調不良を訴える避難者も現れ、救護班との連携が求められるようになります。

そしてゲームの途中では余震が発生。避難所の状況は一変し、各班のメンバーは再び緊張感の中で動き出しました。

ゲームは約40分間行われ、ゲーム終了後には班ごとに振り返りを行いました。

情報本部の振り返り

●行ったこと

・建物内の危険箇所を確認

・参加者を3つのチームに分け、それぞれが各班から情報収集

・収集した情報をもとに外部(レスキュー隊、医療関係者、行政など)に正確に現状を伝えられるよう、情報整理

●気づきと改善点

紙にメモを取っていたが後か見返しても分かりづらかったため、以下の改善案が挙がった。

・ホワイトボードに現状を書き出す

・付箋を活用し、必要な情報を一目で見られる形にする

備品の管理について以下の案が挙がった。

・今回はたまたま備品把握できたが、避難者から「毛布がほしい」「オムツはありますか」といった要望が続く中で、備品の出入りを情報本部で一元的に管理できていた方が、よりスムーズだったと感じた。

・「○○セット」とリストに記載があっても、セットの中身が分からないと対応できない。中身の可視化とリスト化が必要。

●学び・感想

情報本部の役割は、単に情報を集めるだけではなく、「外部へ正確に伝える準備を整えること」が大切だと実感した。

また実際の現場では、地域の人がこの情報本部の役割を担うことが想定されるため一部の人だけが情報を知っている状態では危険。防災倉庫の開け方や備品の使い方を、多くの人が知っておく必要がある。

情報整理の方法、備品管理、知識の共有体制など、今後に活かしたい多くの学びがあった。

受付班の振り返り

●行ったこと

・避難者の受け入れ対応、名簿の作成

・避難者を救護班または生活班への引き継ぎ

●気づきと改善点

一人ひとりに情報を聞き取りながら記入するスタイルは時間がかかり、対応する側の負担も大きいと感じたため、以下の改善点が挙がった。

・名簿記入の際は、ひらがなやカタカナで書く方が早く、誰でも読みやすくなる。

・避難者が一度に10名到着した場面では、避難者への対応を優先してしまい、担当者自身の安全確認が後回しになってしまった。緊急時こそ、自分たちの安全確認を優先するフローを定めておく必要がある。

●学び・感想

訓練では、避難所が準備できていない状態で避難してくるというリアルな状況を体感することができた。急な判断が必要な場面では、班長に相談しながら臨機応変に対応することもできた。

人を「さばく」だけでなく、受付だからこそできる+αの対応や気づきが重要だと感じた。

救護班の振り返り

●行ったこと

・体調不良や怪我をしている避難者への対応

・受付スペースと処置を行うスペースの確保

●気づきと改善点

以下の点を先に決めておくと良かった。

・避難者受付時に「症状の程度」と「人数」を確認する。

・メンバーの役割分担(受付・誘導・処置)を明確にしておく必要があると感じた。

●学び・感想

今回のゲーム内では備品の不足にもすぐに対応でき、骨折が疑われる方への処置では、副木の代わりにタオルを使うなど、現場で工夫しながら乗り切ることができた。

避難者が増えるにつれて混乱が起きがちになるので、冷静な判断力とチーム内での声かけが不可欠だと実感した。

生活班の振り返り

●行ったこと

・避難者の生活環境の整備

・食料や毛布などの備蓄品の確認・配布

初動で備蓄品の確認を行ったことで、「思ったより備品が足りない」という現実に早い段階で気づくことができました。「あるはず」と思っていた備品が実際にはなかったことは、災害時にはよくあることです。その前提で動くことの重要性を再認識しました。

●気づきと改善点

備蓄品を確認した後、避難者への対応に追われてしまい、物資の再配置や管理が手薄になってしまったため、以下の改善点が挙がった。

・タスクの優先順位を明確にし、命に関わるようなケガ人や病人を最優先で対応する体制づくり

●学び

避難者の多様な背景(例:外国語話者、要支援者)を想定し、それに応じたゾーニングや対応の工夫が求められます。生活環境を整えるだけでなく、避難者一人ひとりの情報に応じて柔軟に対応できる力が必要だと感じました。

ゲーム終了後、2人の参加者にお声を聞きました。

教育関係のお仕事をされている男性は、「今回初めてゲームに参加しました。知らないことが多く、「こんなことが問題になるんだ」と学ぶきっかけになりました。普段は小学生と関わっているので、小学生が取り組みやすい形で防災訓練の中に取り入れてみたいと思いました。」と話されました。

また行政関係のお仕事をされている女性からは、「避難所の様子はテレビでしか拝見したことがありませんでしたが、班を組み運営していくといった、リアルな避難所運営を知ることができ良かったです。実際の災害発生時には私たち行政が運営側に回るため、まずは職員同士で避難所運営に関する情報共有や訓練をしていきたい」と話されました。

今回行った避難所運は、各地で防災訓練の一環として広がりつつあります。

避難したそのあとは?日常生活へ戻るまでの過程は?そんな新たな視点を参加者に持たせてくれた企画となりました。

『かみとんだ防災プロジェクト』では、様々な視点から『防災』を見つめ、一人一人ができる防災活動について学びつづけています。

ここまでお読みくださった防災に関心の高いあなたへ。ぜひ私たちとともに防災への学びを深め、命をつなぐ仲間になりませんか?『かみとんだ防災プロジェクトオープンチャット』にて、あなたのご参加をお待ちしております!(文:加藤綾)