講演会『災害時にも強いフェーズフリーなまちづくり』

8月19日、上富田町文化会館にて、講演会『災害時にも強いフェーズフリーなまちづくり』を開催しました。今回、大阪府泉北ニュータウン・茶山台団地にてまちづくりに取り組む宝楽陸寛(ほうらく みちひろ)様をお迎えし、お話を伺いました。

宝楽さんが茶山台の自治活動に参加した当初、引継ぎといえばファイルを渡されるだけ、一回きりの役員仕事のため自治活動が活発化していない状態だったと言います。

そんな中、今では住民同士のつながりが生まれお互いを支え合える体制が整い、子どもから高齢者までイベントに参加するほどの連携が生まれています。中でも、平時だけでなく災害発生などの非常事態にもすぐに対応できる仕組み作りが整えられており、今回はそんな平時でも非常時でも安心して暮らせるフェーズフリーなまちづくりについて、ご講演頂きました。

法律から見る現状

日本には災害に関する法律があり、長年法改正されることなく経過していきました。そのため、現在でも100年前と変わらない被災地の風景が広がっていると宝楽さんは言います。 そんな中、2024年に起こった能登半島沖地震をきっかけに法改正される運びとなり、2025年5月28日、参議院本会議で「災害対策基本法等の一部を改正する法律」が可決され、改正災害対策基本法及び改正災害救助法が成立しました。

この改正では、3つのポイントがあります。

- 今までの法律では、普段社会福祉協議会など民間が福祉的支援をしている人に対し、災害発生時そういった人々と、避難所以外でも避難している人全員を支援するための記載がなかったため、明文化された。

- 日常生活においてサービス提供は民間の業者であるのに対し、災害発生時にはサービス提供に慣れていない地方自治体が担い手になるという体制であった。しかしサービス提供に慣れたものが行うことでスムーズな支援につながるとし、地方自治体と民間でサービスを提供する体制へ、明文化された。

- 災害発生後地方自治体をはじめ、支援や復興に向けたプロも含めて支援していくことが明文化された。

ポイントは法改正されたとはいえ、現状は明文化された段階であるということ。具体的な内容は、まだまだこれからの課題です。

平時のまちづくりが非常時を支える

現在の日本でみられる「あたりまえ」は、誰かの「ほっとけない」から始まっていると宝楽さんは言います。その一例が、介護保険です。

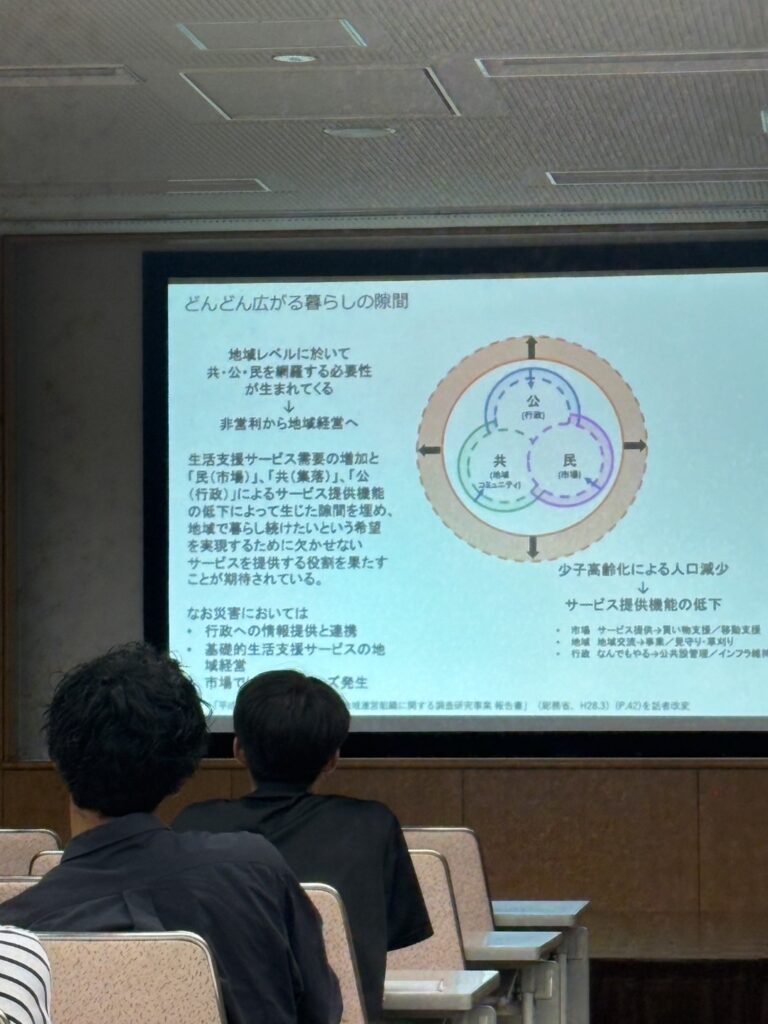

これからの社会は、少子高齢化で人口減少が進む分、行政・市場・地域コミュニティは縮小していきます。そうなると、困りごとは増え、需要と供給のバランスが崩れていくことが予想されます。

そんな中、このバランスの崩れを助けるのが自治会活動だと、宝楽さんは言います。

ですが皆さんは「自治会活動」という言葉に、どんな印象を持ちますか?

できることならやりたくない、役員と名の付く仕事はしたくない、と思う方もいらっしゃるかもしれません。宝楽さんが茶山台の自治会活動に参加し始めた当初も、そんな空気が漂っていたと言います。

しかし、この冷めた雰囲気が出ていたのには理由があります。その理由は、「自治会活動をする意味」を、共有できていなかったからでした。

自治会活動をする目的として、お互いを支え合える地域づくりや、環境美化・整備、子どもから高齢者まで社会全体で見守る福祉活動などがあります。これらの目的が共有されているかどうかで、自治会活動へ協力してくれる人数や、熱量が変わってきます。

宝楽さん曰く、まちづくりがうまくいっているところの雰囲気は、自治会活動にやる気を燃やしている人だけでなく、なんとなく自治会活動に興味を持ってくれている「良いお湯加減の人たち」も巻き込んでいるのだそう。さらに、途中様々な理由で自治会活動に参加できなくなっても、また戻って来やすい温かい雰囲気が漂っています。

まさにこんな雰囲気を作るため、茶山台の自治会活動は、「楽しい」から始まりました。

茶山台自治会のあゆみ

皆が集まる場所を作る「茶山台としょかん」づくり

最初のプロジェクトとして、居場所づくりがテーマに上がりました。その中で年齢関係なく集まれる場所として図書館に注目し、まずは本棚づくりのワークショップを開催しました。と言っても参加者は少なく、道行く人に声をかけ参加してもらったそう。有志で制作した本棚は集会所に設置され、今では住民の寄贈で蔵書が2,000冊を超えています。

この図書館の運営は住民がメインとなっており、裁縫などの手仕事をする場所になったり、スマホ教室が開催されたり、子どもたちが「ただいま」と帰り宿題する場所になっていたりと、様々な方が集まる場所となっています。

パパ同士がつながるDaddy Bar

2018年に起こった台風21号は、茶山台団地に革命を起こしました。

団地に住む女性のもとには友達や近隣住民とのやりとりの連絡が入ってきますが、男性のもとには仕事関係の連絡ばかりで、近隣住民との関わりの薄さを実感したそう。もっと近隣住民とのかかわりを持ちいざという時に役立てる存在になりたい。そんな想いで、まずはパパ友を作るため「Daddy Bar」を開催しました。

最初はただの飲み会でしたが、次第に団地内に起こっている「困りごと」が寄せられました。コロナ禍明けには中止になった夏祭りの代わりに、子どもたちが浴衣を着て楽しむ機会を作ろうと、パパたちがそれぞれの得意を持ち寄り、小学校の校庭で「持ち寄り花火大会」を開催。小学校児童数200名の小学校に、270名もの方が参加されました。

食事でつながりが生まれる「やまわけキッチン」

各年代のちょっとした日常生活上の問題にも、取り組んでいきます。

団地内の高齢者の中には、食事に関する問題を抱えている人も少なくありませんでした。既存の活動やコミュニティではフォローできない問題を解決すべく、団地の住民で総菜屋さんをオープン。食事は一人でも、買い物に来てもらうことで住民の交流が生まれたり、時に持ち寄り夕食会を開催することで、年代関係なく交流が生まれていきました。

子どもたちが運営する、復活した子ども会

子ども会なのに、子どもはお客さんになっている。そんな運営体制に疑問を持ち、子どもたちに運営を任せ大人はそのサポートをする形で、茶山台団地の子ども会が新たに動き始めました。

最初は子どもたちも興味がない様子でしたが、運営メンバーを「Jrリーダー」と呼び、やりたいことを形にしていきます。すると子どもたちも次第にやりたいことが形になっていく楽しさに気づき、主体的に活動するようになっていきました。

10月には「ハロウィン仮装(仮想)避難訓練」を開催し、いざという時に子どもと高齢者が一緒に避難できるよう避難所までのルートを、楽しみながら確認しました。

地域のみんなをみんなで見守る「茶山台ほけんしつ」

茶山団地住民の中には、万が一の時に備えて鍵を預け合う人もいらっしゃいましたが、高齢化が進んでくると鍵の管理に不安を感じる人も出てきました。ほかにも健康サポートや見守り支援を希望する声も含め、地域の医療法人や大学と連携し、地域住民を対象に保健・医療・介護などの件応相談や講話を集会所で開催する、「まちかど保健室」の運営がスタートしました。健康に関する知識を持ったボランティアスタッフも協力し、地域住民の健康や安否確認なども行っています。

移動を助けるグリーンスローモビリティの導入

「移動支援をしてほしい」という住民の声に取り組もうと動き始めましたが制度的な課題や公平性の問題などが壁となりました。それでも、移動支援は今だけの問題でなく、非常時の移動手段としての活用も視野に入れ取り組みを行った結果、時速20km未満で公道を走ることができる電動車を活用した小さな移動サービス「グルーンスローモビリティ」を導入することができました。

普段は生活のための移動手段として活用し、非常時は避難所までの移動手段として活用される予定です。このグリーンスローモビリティの運転メンバーも、運転が得意な住民で構成されています。

平時も非常時も、安心して暮らせるまちづくり

普段の生活だけでなく、非常時にもお互いを助け合えるまちづくりが、今たくさんの人の心をつかみ、茶山台団地への入居率は93%へ上昇しています。

もちろん、スムーズにまちづくりが進んだわけではありません。住民との対話を重ね、制度的な問題を一つずつ整理し、今日に至っています。しかし、最初の一歩は対話から。ここは、どんな地域でも変わらない点ではないでしょうか。

いずれ来る南海トラフ地震は、広域に被害が出ることが予想されています。地域住民同士はもちろん、日頃の近隣地域との対話や協力体制、そして学び続け考え続ける機会が、非常時の命をつなぐ体制づくりにつながっていくでしょう。

後工務店 地域事業部では、防災をテーマに地域課題解決をする「かみとんだ防災プロジェクト」を実施しています。オープンチャット『かみとんだ防災プロジェクト』では、防災に関する情報共有や防災イベントの告知を行っております。防災に関する知識や最新情報を入手する手段として、オープンチャットをご活用ください。

(取材・写真・文:加藤 綾)