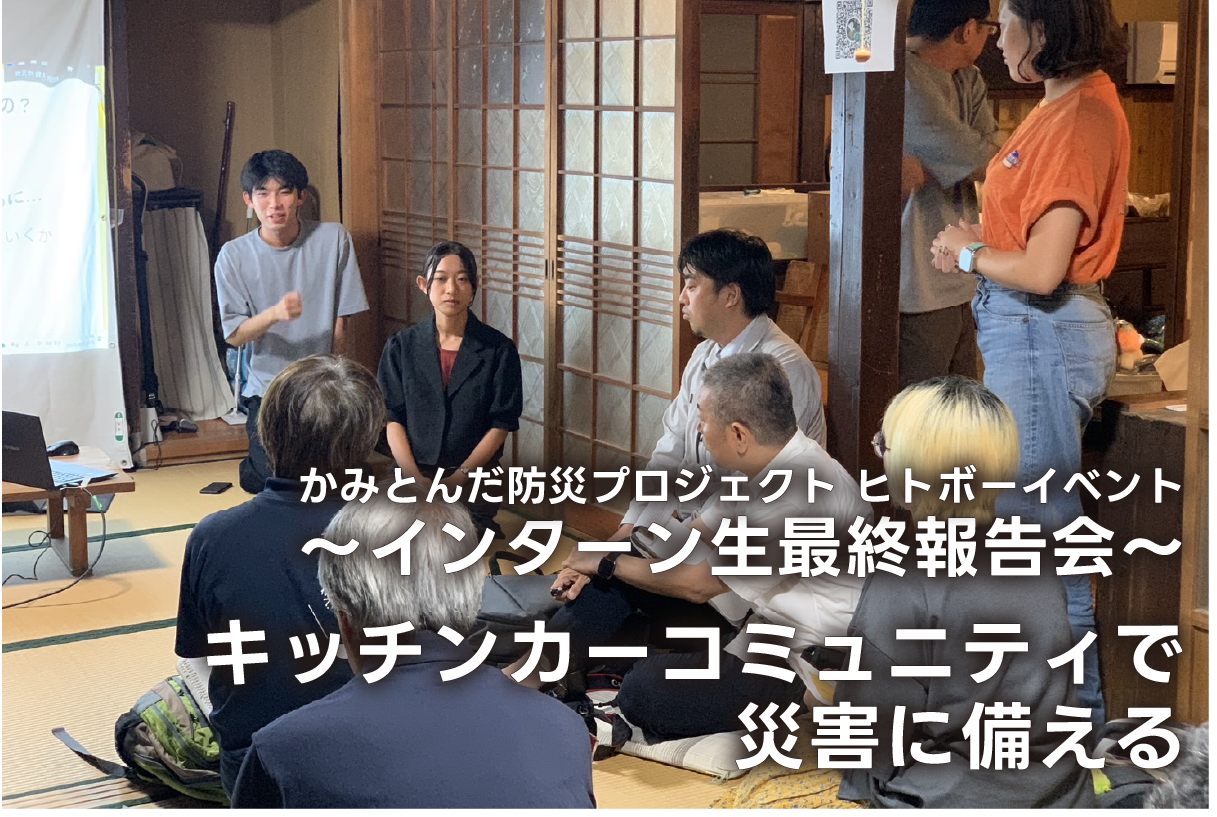

キッチンカーコミュニティで災害に備える ~インターン生最終報告会~

9月25日(木)、つなぎ間商店にてインターン生2名の活動報告会が開かれました。2人は有事の際の食糧調達の面に着目し、キッチンカーコミュニティの形成を6週間かけて手掛けてくれました。その報告会には、15名もの人が集まりました。

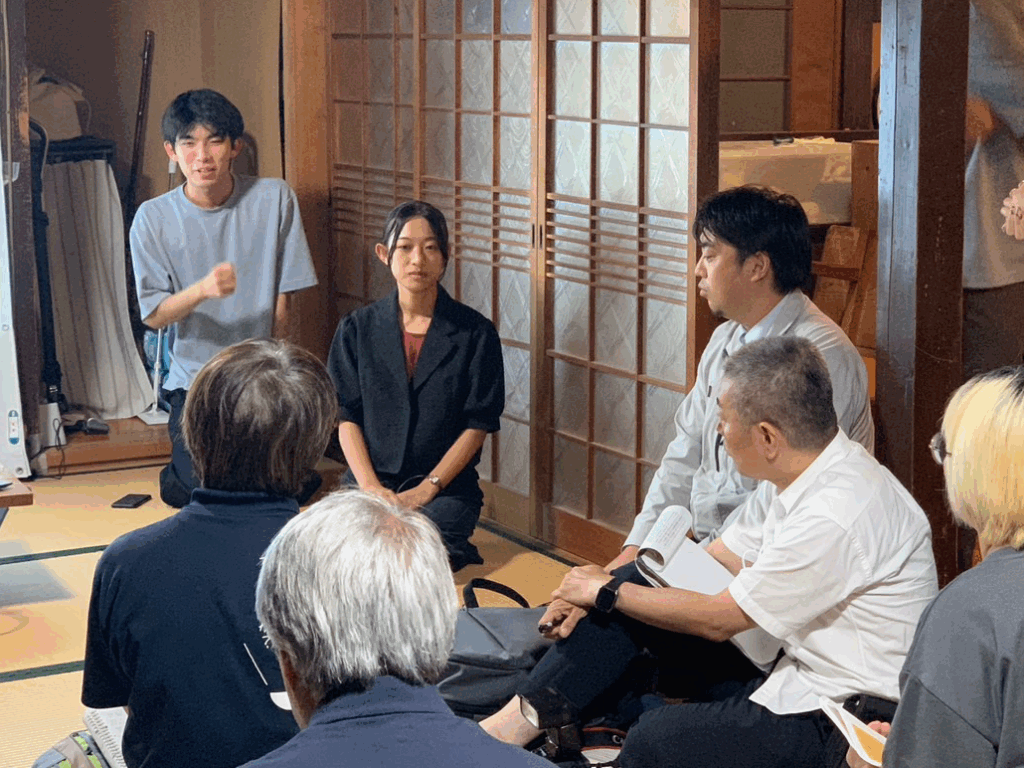

齋藤さんは南海トラフ地震とも関係がある三重県出身ということもあり、元々防災に興味があったそう。

成田さんはまちづくりに興味があり、まちづくりの要素の一つとして防災にも興味があったとのこと。特に「避難所での食事が美味しくない」という現状を何とかしたいという想いで、今回このインターンに参加されました。

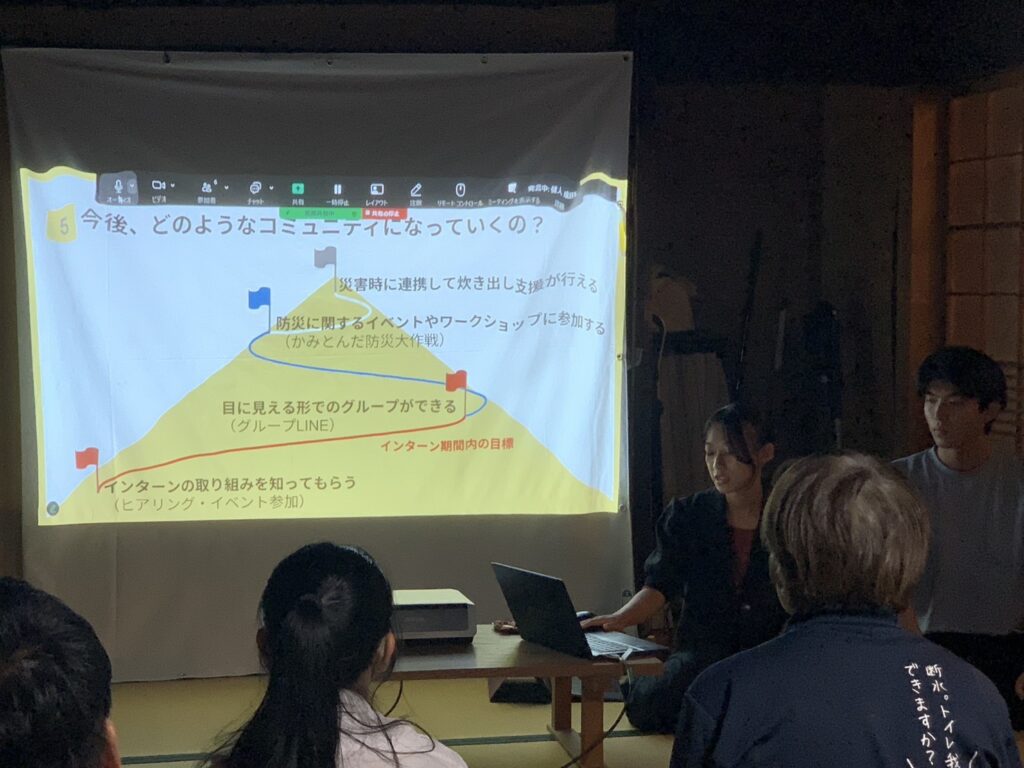

その為、今回2人が設定した最終目標は、「有事の際に炊き出し支援ができるキッチンカーコミュニティをつくること」でした。インターン期間として二人に与えられた期間は6週間、しかしその期間中に最終目標に到達することは難しいため、「目に見える形でのキッチンカーグループができる」という所を短期目標に設定されました。

なぜ、有事の際にキッチンカー?

今回、炊き出し支援の具体的行動として「キッチンカー」に注目した理由として、2つ挙げられます。

1.車の中に調理設備が整っているため、現地に到着後すぐに炊き出しが可能であること。

2.ニーズに合った多様なメニューが提供できること。

特に調理器具がそろった状態で自走できるシステムは、キッチンカーならではであり、有事の際強い味方となってくれるでしょう。

次に課題となるのは、キッチンカー事業者同士が連携を取りながら炊き出し支援を行える仕組み作り。連携を取り合うためには、平時からの関係作りが必要不可欠です。そのためまずは、キッチンカー事業者にヒアリングを行いつつ、実際の被災地での事例を集め、検討がスタートしました。

「有事の際の炊き出し支援」という目的のもとヒアリングを行っていくと、次々と課題が浮き彫りになってきます。

1つ目は、食材調達や燃料確保の問題。被災地では手に入る食材や燃料に限りがあるため、多職種との連携が必要になっていきます。そのためキッチンカーコミュニティを作るうえで、キッチンカー事業者だけでなく、食料を扱う業者や電力・燃料会社ともつながりができるよう、幅広い人にコミュニティに参加していただけるようにしました。

2つ目に、どうやってコミュニティを作っていくか?という課題。各人がコミュニケーションをとる場所として候補に挙がったのは、コミュニケーションアプリ『LINE』でのオープンチャットとグループチャットでした。

オープンチャットは誰でも参加が可能である反面、匿名性が高く顔が見えづらい。反対にグループチャットは加入のハードルが高いものの、誰かが分かりやすい。このメリット・デメリットを検討し、平時から顔が分かる関係を作っていきたいという想いを重要視し、グループチャット『ショクボー(食と防災プロジェクト)』が運用スタートしました。このグループチャットの目的は、地域での顔見知りを増やしつつ災害時の食糧支援について話をしたり、防災知識を共有することと設定しています。

ヒアリングの中で、もう一つ見えてきたことがあります。それは、大量の食糧は作れないということ。最初は一般的な大量の炊き出しをイメージしてヒアリングを行っていましたが、調理スペースや器具に限りがあるため少量しか作れないという現状が見えてきました。

しかし少量を調理できるということは、特定の人を対象にした炊き出し支援が行えるということ。例えばビタミン不足の人、ビーガンの人、アレルギーがある人など、一般的な炊き出しでカバーできない人の支援もできます。

どんな活動をするの?

上富田町には「上富田町地域防災計画」があり、その中で食料供給について以下のように計画されています。

災害発生後 各家庭の備蓄食材を食べる

https://www.town.kamitonda.lg.jp/soshiki/soumu/shobo/bousai/760.html

24時間後 上富田町から支給された食料、または各自で調達した食料を食べる

3日後 県や国から支給された食料を食べる、自衛隊による炊き出し

4日後 ボランティアによる炊き出し

その為、今回運営をスタートさせたキッチンカーコミュニティは、被災者が大鍋料理に飽きてくる頃でもある災害発生7日後から活動し始められることを目標に設定しています。

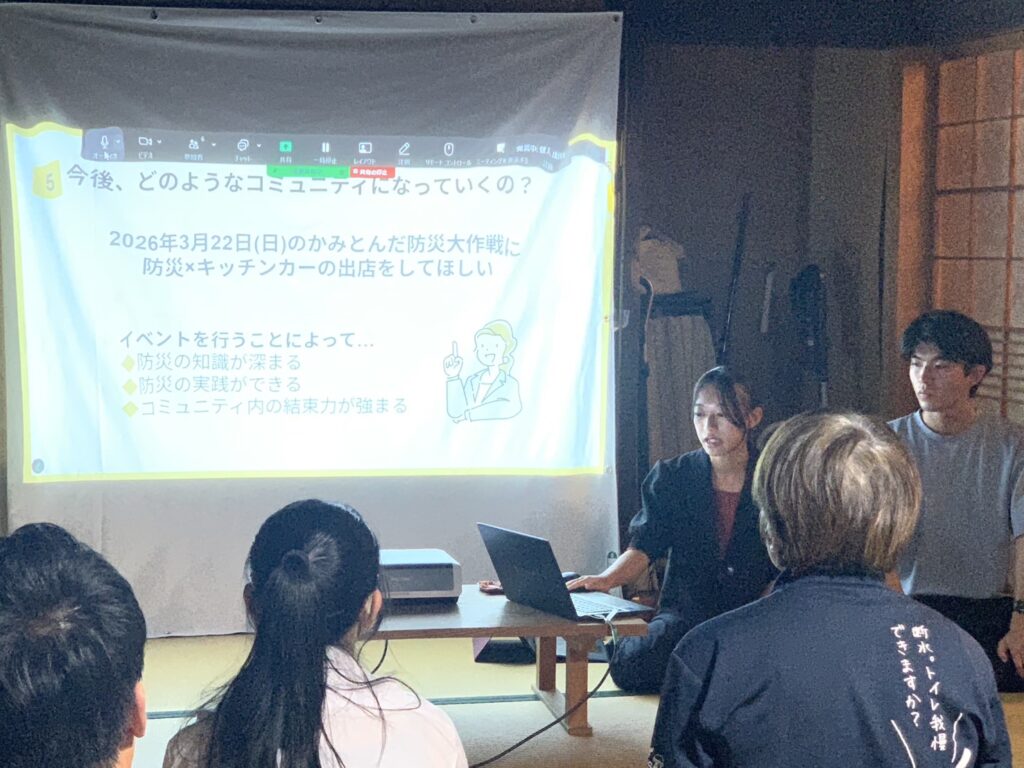

しかし実際の有事の際に連携を取りながらキッチンカーでの食糧支援が行えるかは、やってみないと分かりません。そこで次の取り組みとして、2026年3月22日(日)に予定している『かみとんだ防災大作戦』にキッチンカーの出店をしていただき、コミュニティの結束力を強固なものにしつつ、地元の方々にも取り組みを知ってもらいたいと考えています。

まだまだ課題は多い

キッチンカーコミュニティをどう運営していくか、また炊き出しや連携の経験をどうやって積んでいくか、災害時の食料支援費用をどう賄うかなど、まだまだ課題は山積み。

インターン期間が終わってしまいますが、この課題は後地域事業部で引継ぎ、取り組んでまいりたいと思っていると同時に、私たちと一緒に防災活動に取り組んでくださる方を募集しております。あなたのアイディアを、私たちにお聞かせいただけますと幸いです。

またオープンチャット『かみとんだ防災プロジェクト』では、防災に関する情報共有や防災イベントの告知を行っております。防災に関する知識や最新情報を入手する手段として、オープンチャットをご活用ください。

最後に

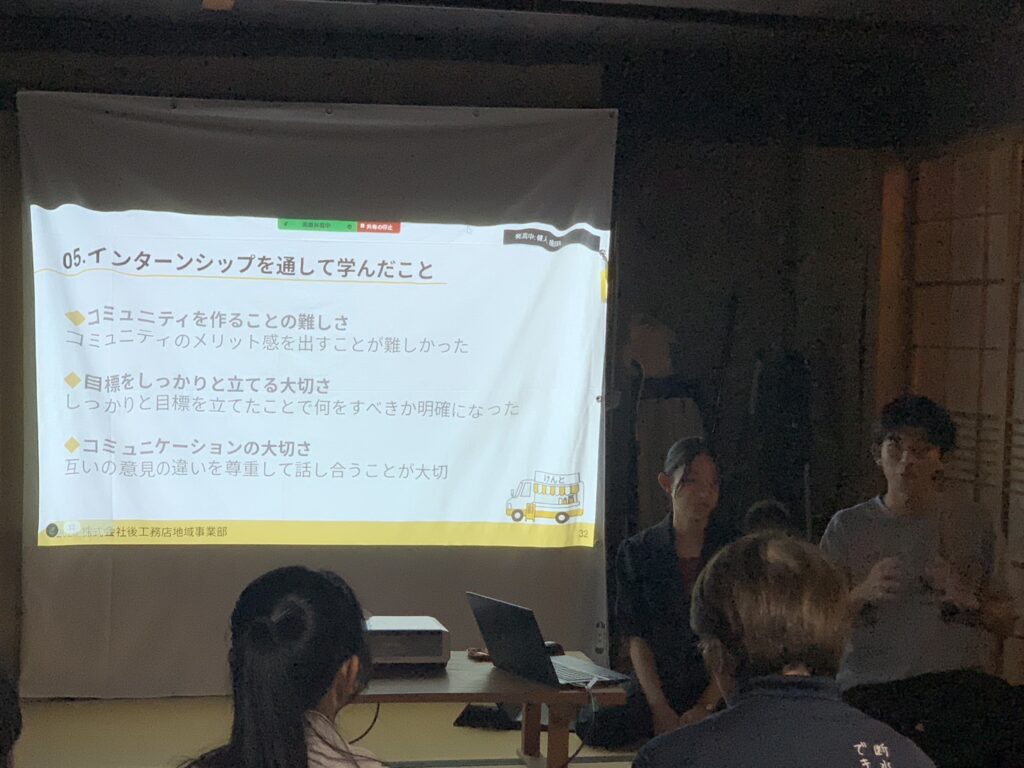

インターン期間中、お互いに意見をぶつけ合い切磋琢磨しながら、「防災」というつながりで紀南地方にまた一つ防災活動の風を起こしてくれたお二人に、心から感謝いたします。

その風は斎藤さんと成田さんの今後の活躍の追い風にもなっていくことを、心から願っております。(取材・写真・文:加藤 綾)